Становлению собственно греческой скульптуры предшествовали древнейшие идолообразные изображения эгейской культуры. Найденные в большом количестве разномасштабные фигурки на окружающих материковую часть островах (преимущественно Кикладах) получили название кикладских идолов. Они датируются XXVII-ХХ в. до н. э. Это антропоморфные статуэтки с нарушенными пропорциями: удлиненный торс имеет форму цилиндра короткие конечности, ку вшиноподобная голова без черт лица с условно обозначенным носом.

Чаще всего это фигурки музыкантов: арфист, флейтист, но предметы трактованы весьма условно, как и сами скульптурные изображения. Условный характер свойствен и скульптуре гомеровской Греции. Сохранились упоминания о существу ющих культовых изображениях из дерева, не дошедших до нас. От древнего периода остазнсь только очень упрощенные бронзовые статуэтки, изображающие отдельно стоящие фигу ры людей и животных. Обобщенные объемы, схематично воспроизводящие облик коня, человека, напоминают геометрические изображения на вазах той же эпохи.

Скульптурная группа «Герой и кентавр» из Олимпии (VIII в. до н. э.) демонстрирует, что уже возникли первые попытки передать сюжет, объединяющий героев, единым действием. При этом взаимодействия персонажей не наблюдается, фигуры просто стоят рядом, их сомкнутые руки могут обозначать как борьбу, так и объятие. Образ кентавра условен и как бы составлен из двух независимых частей. 11ериод архаики (VII—VI в. до н. э.) хараю-еризуется появлением более приближенной к реальности скульптуры, воплощающей образы человека и богов. Монументальные стату и куросов (юношей) и кор (девушек, вероятно, богинь) до сих пор не нашли научного объяснения. Эти фигуры могли быть как изображением богов и героев, так и людей, хотя облик их достаточно идеализирован и не индивидуален. Все стату и подчиняются определенному канону. Обнаженные фигу ры стоят фронтально, руки вытянуты вдоль тела, левая нога чуть выставлена вперед, как будто делает шаг. Но статичность изображения лишает образ ощу щения движения, он кажется застывшим, что подчеркивается условной передачей прически и мускулатуры, превращенных в схематичный орнаментальный узор нателе и голове. пропорции ближе к человеческим, но имеют подчеркнуто обобщенный характер: акцентируется атлетический тип фигуры. Женские образы выглядят менее утонченно.

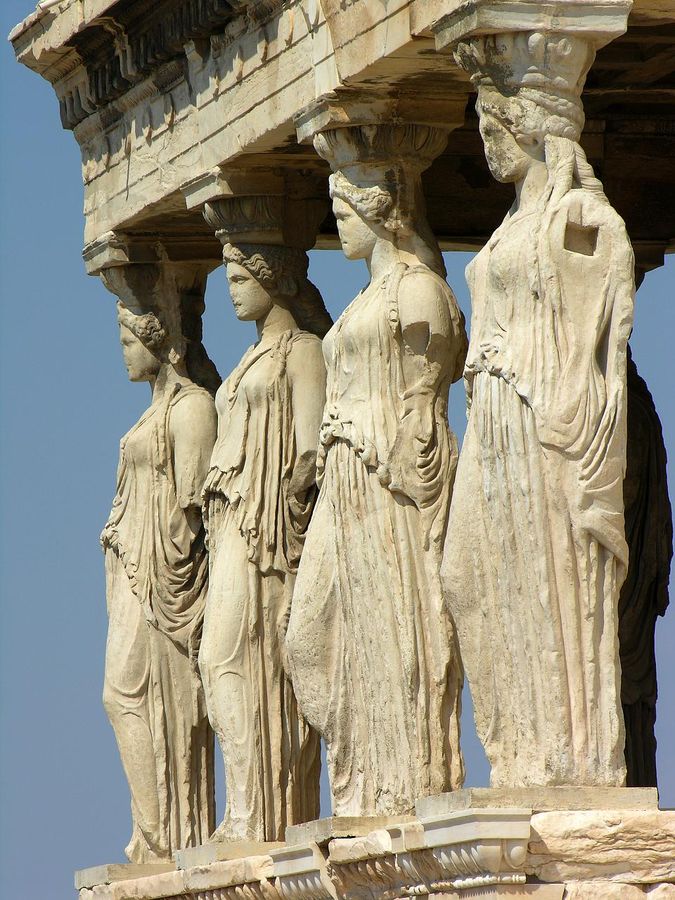

Приземистые тяжеловесные пропорции, грубо высеченные черты лица, большие ладони, сту пни ног. Складки одежды усиливают ощущение статичности, делают богинь, похожими на колонны храма (Богиня с гранатом. Богиня с зайцем с острова Самос, VI в. до н. э.). Наряду с кру глой скульптурой куросов и кор в эпоху архаики развивается рельеф, тесно связанный с архитектурой, с плоскостью стены. В рельефных композициях используется опыт создания сюжетного повествования, возникший в вазописи, когда несколько фигур, объединенных действием, надо было разместить в одной плоскости. Поле изображения, как правило, ограничено архитектурной конструкцией, и мастер стремится полностью заполнить его рельефными фигурами, втиснутыми в рамки изображения.

Персонажи разверну ты на зрителя, поэтому их движения кажутся неестественными и неуклюжими. Скульптор не пытается передать динамику, реальные позы и жесты, его волнует героика и пластическое выражение энергии и напряженной силы. Гаковы рельефы храма в Селину нте: Персею, убивающему Медузу, тесно в рамках архитектурной конструкции, движения стиснуты и статичны, как будто герой показан не в действии, а застыл для фотоснимка, изображая какую-то сцену. В храме Геры в Пестуме фигуры бегу щих нереид отличаются приземистостью и тяжеловесностью. Условно мастер показывает, что происходит, не углубляясь в детали и не пытаясь передать бурное движение. Прежде всего ску льптора интересу ет ясность композиции, четкое ритмичное построение фигур, благодаря чему возникает единство архитекту рной констру кции и пластического декора. К тому же в застывших торжественных образах отчетливо передается приподнятое героическое состояние духа.

Именно классическая эпоха решает проблему естественной передачи движения фигур во взаимодействии. Даже в отдельно стоящих статуях классической эпохи обнаруживается стремление передать конкретные детали малейшего движения человеческого тела. В бронзовых фигу рах «Возничего» из Дельф, «Воина» из Реджо, «Посейдона» с мыса Артемиснй (все скульпту ры V в. до н. э.) нату ралистично показаны вены, ногти, курчавые локоны прически. Ощу щение реалистичности придают фигу рам инкрустированные из слоновой кости и камня глаза, насечки на веках, изображающие ресницы. Для мастера классической эпохи не составляет труда правильно показать все пропорции человеческого тела и свободную пластику стоящей без напряжения фигу ры. Эти стату и не утрачивают свойственну ю архаике ясность, су рову ю монументальность и сдержанную энергию. В рельефных композициях ранней классики также остается строгая величавость и некоторая наивность в размещении фигу р на архитекту рной плоскости. Фигу ры преимущественно по-прежнему развернуты на зрителя, но все же можно отметить усложненное движение, например, в изображениях храма Зевса в Олимпии.

В сценах подвигов Геракла можно наблюдать довольно бу рное движение в сочетании с ясностью композиции. Фигуры показаны в разнообразных раку рсах, узор ниспадающих складок одежды подчинен не столько орнаментальному замыслу, сколько силе тяжести, что придает естественность движениям. Но лица персонажей все еще безличны и неэмоциональны, словно застывшая идеализированная маска, воспроизводящая один и тот же тип с правильными чертами лица, не искаженного гримасой ужаса или усилия, что противоречило бы принципам гармонии и красоты, как его понимали греки. Первые попытки передать эмоциональное состояние персонажей принадлежат скульптору, работающему в середине V в. до н. э. Мирону. Дошедшая до нас копия «Дискобола» (метатель диска), к сожалению, лишенная головы, демонстрирует, сколь крепко соблюдалось правило показывать человека красивым даже в самых экстремальных ситуациях (боя, смерти), страдания не могли отразиться на лице. Мирон изображает спортсмена в момент крайне напряженного движения, когда он заносит диск, чтобы в следующую секунду метнуть снаряд.

При этом мы не видим усилий и напряжения, идеальный торс пронизан гармонией спокойствия и величия. В сцене «Афина и Марсий» Мирон впервые создает композиционную группу из отдельных скульптурных фигу р. Движение богини и лесного духа устремлено навстречу друг другу, их взгляды перекрещиваются: они направлены наброшенную Афиной флейту. По преданию, богиня увидела, как безобразно разду ваются щеки во время игры на этом музыкальном инструменте, и в ярости выбросила его. Марсий же, зачарованный звуками флейты, подобрал ее, и с тех пор флейта является его атрибутом. Мирон строит сцену на контрасте прекрасной Афины и безобразного пана, вкрадчиво приближающегося к заинтересовавшему его предмету'. Поворот богини, ее взгляд выражает недовольство, настороженное движение Марсия показывает любопытство и осторожность. Только в изображении стихийного духа природы могли появиться неправильные черты и искажающая равновесие и симметрию лица мимика.

С поисками идеала красоты в период классики связано имя скульптора Поликлета — создателя определенной системы отношений всех частей человеческого тела. Единицей расчета, модулем для исчислений пропорций, по преданию, в каноне Поликлета была фаланга большого пальца. В соответствии с этим модулем высчитывалась высота и ширина лица, плеч, длина руки и всего тела и т. д. Скульптуры 11оликлета не отличаются композиционным разнообразием. Что касается канона, то сам скульптор очень гибко подходил к расчетам и постоянно варьировал пропорции, то и дело отклоняясь от правил. Самая известная скульптура 11олнклета называется «Дорифор» (440 г. до н. э.), то есть копьеносец. Спокойно стоящая фигура строго уравновешена. Тяжесть тела перенесена на одну ногу; за счет чего возникает ощу щение легкого расслабленного движения. Спокойное величие героя не лишает его внутренней энергии, которая показана не в действии, а в пластике мощного атлетического тела. Но тому же принципу создана Поликлетом

«Раненая амазонка» (440-430 г. до н. э.). Едва уловимое движение с опорой на одну ногу; несколько вялое, что соответству ет теме, устраняет ощущение неподвижности. Лицо амазонки лирическое, но не страдающее. Наивысшим проявлением классической гармонии является ансамбль скульптур Парфенона, осуществленный под руководством Фидия. Тематика и логика размещения стату й в ансамбле обусловлена общественным и культовым назначением Акрополя. На фронтоне, обращенном ко входу, была помещена сцена, рассказывающая о споре Афины и Посейдона за господство над Аттикой и городом (Афина подарила жителям масличное дерево и тем самым получила первенство). На фризе вдоль колоннады разместились сюжеты, посвященные мифической истории Аттики: битва греков с амазонками, борьба с кентаврами. На фризе внутренней стены наоса изображено шествие граждан, несущих дары богине. Торжественный неспешный ритм движения процессии, словно, повторял церемониальное движение реальных людей, шествующих параллельно к восточному входу. На восточном фронтоне была изображена сцена рождения Афины из головы Зевса, что было символом мудрости и справедливости его власти. Каждый сюжет высту пает как законченное целое, но одновременно и как часть общего рассказа.

В творчестве Фидия и мастеров его круга гармонично сочетаются сдержанная одухотворенность фигур и их насыщенное силой и внутренней энергией движение. Жизненность и естественность сочетается с идеализацией и монументальным величием. В изображении пирующих богов или мойр, богинь судьбы, Фидий с безошибочной точностью передает повороты торса, расположение полулежащей фигуры, раскрывая пластику человеческого тела. С необычайной свободой мастер передает струящиеся складки одежд, подчеркивающих структуру и гармонию пропорций женской фигуры. Спокойный ритм движущихся или сидящих и беседующих между собой персонажей воспроизводит торжественное величие богов и героев. Фидий, как никто, сумел почувствовать связь скульптуры с архитектурой. Конструкция здания, отдельные элементы и детали конструкции служат монументальной средой для разворачивающегося в рельефе сюжета.

Поэтому рельефы Парфенона не кажутся плоскими и ограниченными полем стены, но разворачиваются в пространстве, словно, существуют в реальной жизни. Отход от классических форм в конце V, в IV в. до н. э. сказался в отказе от симметрии композиции, героической монументальности и уравновешенности. Новые черты проявляются в большей живописности композиции. резких разворотах и усложнившихся ракурсах. Мастера пытаются вототить духовное состояние героя, показывая печальную задумчивость или даже скорбь. Ярким выразителем данной тенденции стал скульптор Скопас, работающий в середине IV в. до н. э. В образе Менады, спутницы из свиты Диониса, скульптор подчеркивает бурное движение. Беспокойная игра света и тени в складках одежды придает еще большее напряжение и драматизм. Важный момент— новый прием, который вводит Скопас — отсутствие одной главной точки восприятия, как это было свойственно классической крупой скульптуре

. Теперь фигуру можно воспринимать не только фронтально, но осматривать со всех сторон. При каждом новом ракурсе раскрываются дополнительные особенности и разворачивается картина эмоциональных изменений. При точке зрения слева на первый план выступает порывистое движение Менады, спереди подчеркнут экстатический характер ее пластики, справа движение фигу ры приобретает оттенок томления, со спины вновь ощущается стремительность и неудержимость танца Менады. Работая в Малой Азии, в Галикарнассе, над скульпту рами для гробницы царя Мавсола (отсюда название «мавзолей»), Скопас предвосхищает новые эллинистические принципы искусства.

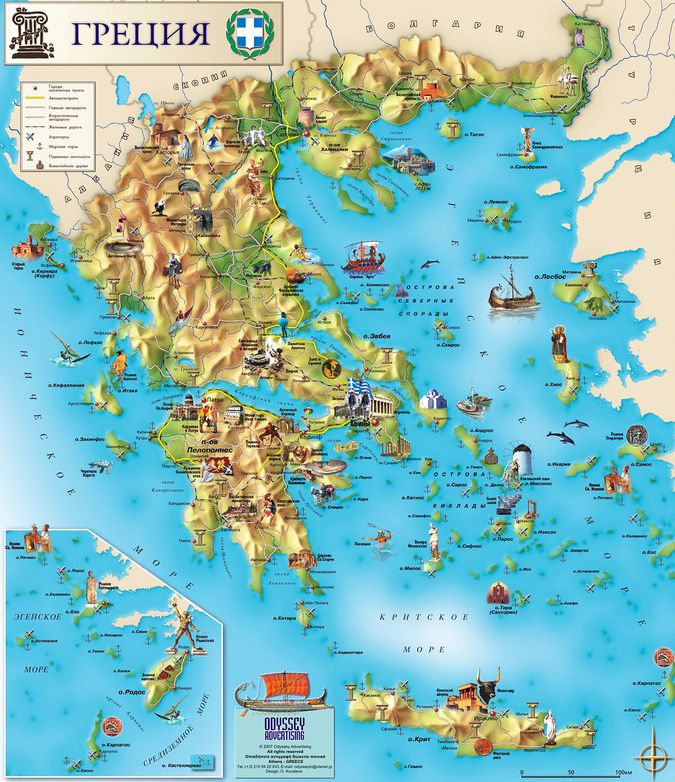

Основные принципы греческой архитектуры

Само сооружение, воздвигнутое Сатиром и Пифеем в 353 г. до н. э., также имеет новые признаки, характерные дзя эпохи завоеваний Александра Македонского, когда основы и каноны греческого искусства были распространены по всему Средиземноморью. Однако греческое искусство той поры испытало и обратное влияние восточных традиций. Так, Мавзолей в Галикарнассе (не сохранившееся сооружение) имел трехъярусную структуру, что свойственно ближневосточной древней архитекту ре. 11ервый этаж являлся собственно камерой для захоронения, квадратной в плане, с глухой стеной. Второй ярус — алтарь, окруженный ионической колоннадой (греческое влияние). Третий ярус был завершением гробницы в виде четырехгранной пирамиды (влияние Египта), увенчанной статуями Мавсола и его жены. В скульптуре же Скопаса дтя мавзолея новые черты проявились в чрезмерной напряженности фигур, нарушающей внутреннюю гармонию героев. В изображении битвы с амазонками переживания героев (страх, ужас, гнев, ярость) сочетаются с неожиданной патетикой образа. Контрасты света и тени, объемов (легкость амазонок и тяжеловесность и мощь греческих воинов) придают драматическую насыщенность и выразительность сценам битвы. Скульпту ра Галикарнасского мавзолея теряет свою соподчиненность архитектуре.

Новшества привнесенные в искусство Скопасом, нашли продолжение в таких эллинистических скульптурах, как статуя Нике Самофракийской (ок. 200 г. до и. э.), отличающаяся сложным стремительным движением, требующим осмотра с разных сторон; как выполненная Агесандром, Афинодором и Полидором скульпту рная группа «Лаокоон» (ок. 40 г. до н. э ). Чрезвычайная сложность композиции, напряженные движения фигур, выбор сюжета—самый драматический момент, когда морской змей оплетает тела троянского жреца и двух его сыновей, — все эти черты свидетельству ют о наступлении новой эпохи. Попытка передать в мимике отчаяние и страдание также приближает «Лаокоона» к новому периоду, с иными задачами. Итак, эволюция скульптуры движется от статичных изображений человеческой фигу ры, акцентиру ющих идеализированный тип атлета с правильными неподвижными чертами лица, к появлению

сюжетных композиций, в которых передается движение героев. Далее особую значимость приобретает синтез с архитектурой, что позволяет создавать многофигу рные группы, объединенные действием Греческие мастера создают канон красоты, основанный на ясных геометрических пропорциях и симметрии. Завершается классическая эпоха умением сочетать сложное жизненное движение с гармоничным величием образа, но в эллинистическую эпоху преобладает интерес к драматичным, напряженным ситуациям и к человеческим эмоциям. На проявление индивидуализма и отступление от жизнеутверждающего героического идеала повлияла и политическая ситуации в Аттике: после объединенного сопротивления персам и завершения войны греческие полисы начали противостояние друг другу. Хотя общие принципы классики были утрачены, зато получили возможность проявить себя провинциальные мастера, сформировались региональные особенности искусства (значительные эллинистические произведения чаще созданы за пределами Греции).

Поиск по сайту САН-ТУР

Добро пожаловать!

САН-ТУР

предлагает

Авторские туры

по всему миру!

Огромный выбор уникальных

и

индивидуальных путешествий

представлен на сайте:

VIP-туры, SPA-туры, свадебные церемонии, туры на Формулу 1, организация корпоративных поездок, семинаров, конференций по всему миру; тематичесиий отдых для взрослых, морские и речные круизы, туры выходного дня, романтический отдых, путешествия по России, Новогодние туры; пляжный, эксурсионный, семейный и детский отдых.

Аренда

автомобилей по всему миру,

яхт, островов,

самолетов, вертолетов.

Организация

охоты, рыбалки.

Обращаясь в компанию

САН-ТУР

Вы осуществите свои мечты!

Многие наши клиенты рекомендовали нас своим друзьям

и близким в качестве надежного партнера по выбору отдыха

и поддержке во время путешествий.

Мы заботимся о каждом нашем клиенте и обеспечиваем поддержку

в любой точке земного шара.